今年も二十二日講(まわり仏さん)を大切に相続され、この相撲の地に仏事を開いてくださいました。ただ頭が下がります。相撲二十二日講の有縁ある皆々様本当にありがとうございました。ここに御報告させて頂きます。住職拝

1月22日13時〜勤行・御書拝読・法話2席

1月22日19時〜勤行・御書拝読・法話1席

1月23日9時〜勤行・御書拝読

講師の秦信映氏(黒田 明徳寺前住職)

テーマ 「真宗と世間宗」〜何を依りどころとして生きているか〜

秦信映さんは、迷いの基である「分別智」を数々の例をあげてお話くださいました。ここにその中の語録(十二言)を掲載させて頂きます(抜粋文責 澤面宣了)

●どんな時代であっても見失ってはいけないことがある。

●仏事は仏さまの仕事をさせてもらうこと、それは聞法。

●お通夜は夜伽(よとぎ)であり、それは夜寝ないで亡き人に寄り添うことです。

●真を宗とし、それに生きる人を真宗門徒という。

●門徒の証⇒朝夕のお勤めをする、必ず聞法をする、物忌みしない。

●鉄砲は外を向いて撃つが、仏法は内を向いて撃つ。

●「有難い」の反対は「当たり前」。

●人生一生 酒一升 あるかと思えば もう空か(空過)

●胃カメラで 決して見えない 腹黒さ

●この世の様々な濁り(五濁悪時群生海)の原因はすべて私の中にある。

●「土徳」と「薫習」は同意語です。

●生まれた時から手を合わせる「お内仏」が与えられていた。

「その方ども」について

二十二日講の際に拝読する巻き物の『御書立』(おかきたて)の中に「その方(ほう)ども」という文言が三箇所あります。

すでにしてこれに対しては、相撲二十二日講の門徒さんから違和感や批判の声を何度か頂いてきました。

そもそも『御書立』についての参考資料はあまりないのですが、最近これは東本願寺と御門徒中を取り持つ坊官(※下記)という人が書かれたものであり、「その方ども」についてはおおよそ平等から程遠い、威圧的な文言であると言わねばならないと教えて頂きました。

今まで私は曖昧なまま拝読してきましたがそのことを改め、昨年より「その方ども」の部分は読まずに拝読させて頂いています。何卒どうぞよろしくお願い致します。

※坊官「ぼうがん」…法皇の御所・門跡寺院に仕えた在家の僧。

剃髪して僧衣を着、帯刀するとともに、肉食妻帯も許されていた。俗に殿上法師ともいう。

『精選版 日本国語大辞典』より

↑お宿の浄願寺に提灯設置

↑本堂の荘厳

↑右から、南無阿弥陀仏、乗如上人、教如上人の御影

↑法話 昼

↑お宿の浄願寺に提灯(夜)

↑法話 昼

↑法話 夜

↑会長の藤居茂博さんよりお礼の言葉

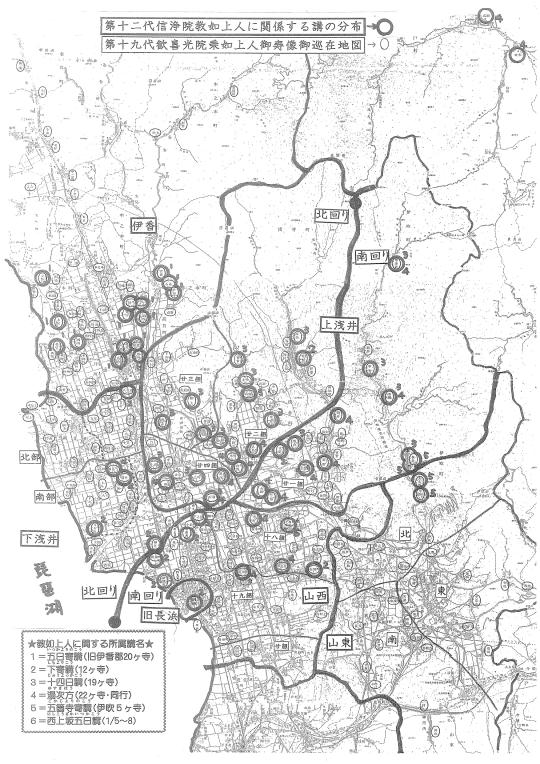

一七八八年一月三十日、京都の大火により、第十九代乗如上人の時、東本願寺が焼失しました。その後、再建にあたって、国もとを離れ、お小屋(詰所)に合宿し、従事された湖北三郡のご門徒方の労苦に対して、本山より、御寿像(ごじゅぞう)と御書(ごしょ)が授与されました。これは今まで、先例もないことで、当時の代表の人々は、法義相続の願いをひとつに、乗如上人の御命日(二月二十二日)にちなみ、湖北三郡一円の二十二日講を組織されました。それ以来、毎年二十二日講の法要が勤まり、今日まで、二百年以上の歴史を重ねています。相撲町に於いても、毎年一月二十二日〜二十三日、浄願寺を御宿とし、勤められています。

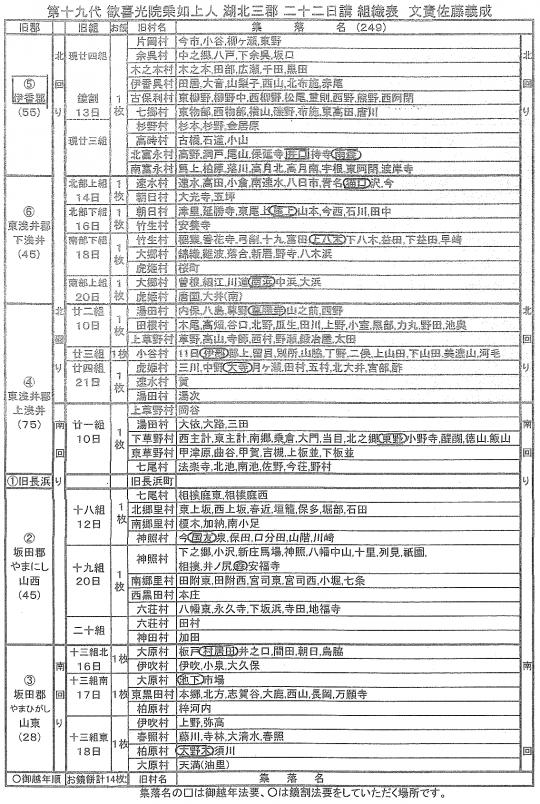

二十二日講の組織は湖北一市三郡を六つの地区に分けて構成されています。

1、旧長浜町

2、旧坂田郡西部(山西)

3、旧坂田郡東部(山東)

4、旧浅井郡東部(上組)

5、伊香郡一円

6、旧浅井郡西部(下組)

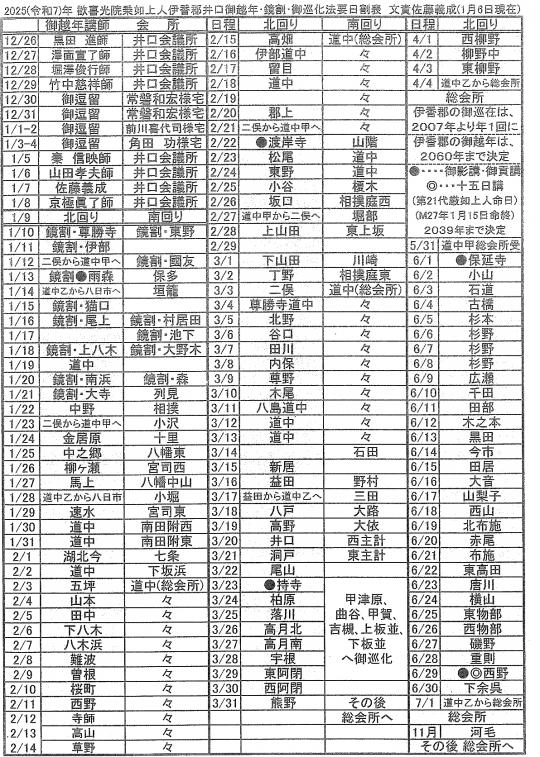

毎年十二月二十六日から翌一月八日まで、二幅の御影を双懸(そうけん)して「御越年(ごおつねん)法要」が営まれ、参詣された各組の代表者がここで供えられたお鏡(二十四枚)を分けて頂いて帰り、これに餅米をつき混ぜ「鏡割り法要」を厳修し、この御座にお参りした各集落の世話方は、頂いたお鏡に更に餅米をつき混ぜて必要な量のお鏡やお華来を作り、集落毎の「御巡化(ごじゅんけ)法要」をお勤めしてお供えを各戸に配られる仕組みになっています。

「御越年法要」はこの組織の一から六の順序でお勤まりになり、その後、一から三の組織で一幅の御影が、四から六の組織であと一幅の御影が御巡在になりますが、「鏡割りお講」は各組織のそれぞれ数カ所(概ね旧村落)で、営まれ、そのあと各集落への御巡在となる訳であります。

こうして、湖北二市二郡全ての御門徒が二十二日講の御縁にお遇いすることが出来るようになっています。今日、私たちはこの勝縁に遇い、乗如上人の御苦労、我がご先祖のご苦労と喜びの姿を偲びつつ、更に二百有余年連綿と伝えられてきた法悦の歴史を感じて、掌を合わす我が身の誇りと幸せを噛みしめたいものであります。

二十二日講参考資料より

※佐藤義成様(湯次 満徳寺前住職)から頂きました。